展覧会を終えて

四月の晴れやかな空は格別で、醍醐寺の桜がまさに満開を迎えていた。

2024年8月、株式会社柔城設立の翌年、私は醍醐寺総長・大原弘敬師に拝謁できる栄誉に浴した。

当時、御寺・泉涌寺での【四季礼讃-方攸敏絵画書法展】に続く次年度の展覧会の準備中だったが、この邂逅は予期せぬ転機となった。

2025年1月、醍醐寺より正式な同意書を受け取った際、チーム一同は光栄と驚きに包まれた。

世界文化遺産である醍醐寺が、これまで外部に展覧空間を開放した前例がなく、初めて外国人アーティストに提供されるという前例のない決定だった。

注目すべきは、醍醐寺の文化的包容性が、混迷する国際情勢下における文化交流の新たな視座となる可能性がある点である。

寺院側は、上海出身の芸術家の作品を事前に把握していたとはいえ、最終的な展示形態までは予測できなかっただろう。

それでも、中枢エリアでの開催を許可し、管理部門との調整を主導したこの文化的共感に基づく交流と決断が、展覧会成功の基調を築いた。

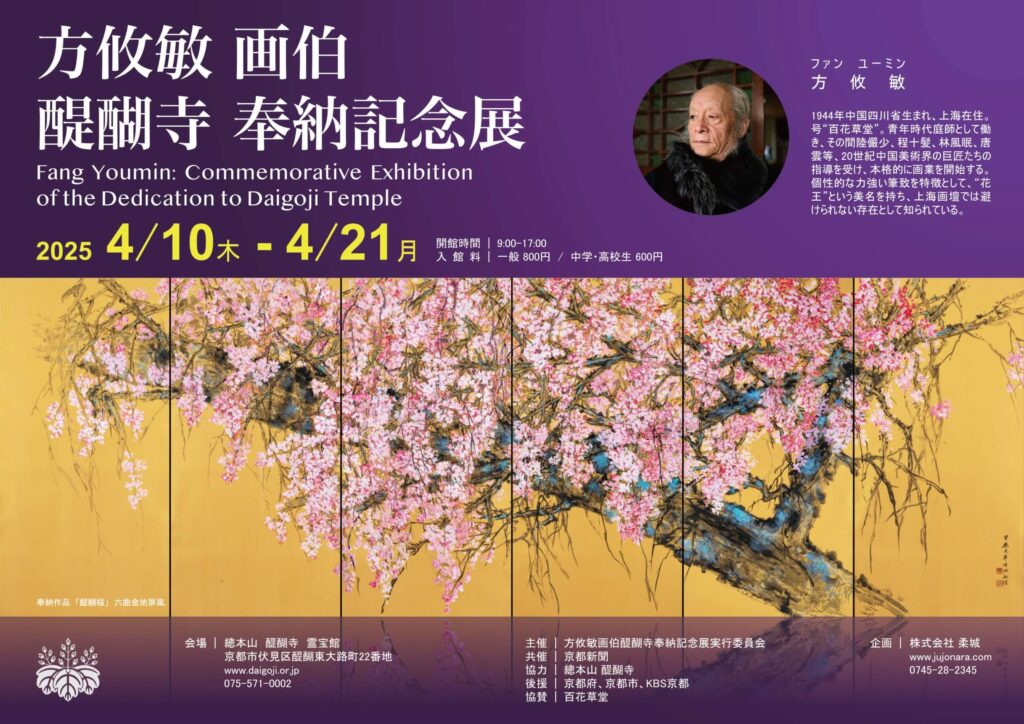

2024年12月の大原総長再拝謁後、80代の芸術家は上海のアトリエで新作に取り組み始めた。

高さ1.8m、長さ5.6mの特製金泥宣紙に向かい、60年の創作経験を駆使して枯筆技法で力強い樹幹を描き、層をなす桜の花を暈染(うんぜん)した。

制作過程は定期的に奈良の実行委員会へ送られ、関係者の熱い注目と期待を集めた。

私も父の体調を知っていたが、この時の彼の驚異的なエネルギーに圧倒された。

2018年の台風被害で醍醐寺の三千本以上の樹木が倒壊し、霊宝館前の130年を経た桜も例外ではなかった。

本展の中核作品『醍醐桜』は、この古桜の再生物語に触発されたものである。

芸術家は半生にわたる波乱の創作歴と共鳴するこの光景に深く感銘を受け、従来の構図を変え、画面中央を斜めに貫く力強い幹を配置した。

金地に重ねられた濃彩の桜花は滝のように流れ、西洋絵画の学びを反映した空間構成と筆墨の調和、豊かな色彩のリズムを生み出した。

後に芸術家は「『死に向かいながら生を紡ぐ』古木の姿こそ、作品に封じ込めた不屈の瞬間である」と語っている。

方攸敏の融合的探求は、海派芸術の流れを汲みつつ、若き日に交流した劉海粟、林風眠、陸儼少、関良、程十発、唐雲ら20世紀中国美術の巨匠たちの影響が見て取れる。

筆墨の情趣を守りつつ、中西の技法を柔軟に取り入れ独特の様式を確立した。

これは模倣ではなく、花卉の写生を重ね、伝統芸術が近代化の波に応答すべき自覚的革新である。

たとえば、水墨と淡彩の重ねで描かれる紫陽花や楓の立体感は、伝統的な線描と平塗りとの鮮やかな対照をなしている。

晩年の筆致はさらに自在さを増し、乾いた筆の皴(しゅん)や疾走する線条が樹木の瞬間の躍動を捉える。

明末清初の不遇画家たちとは異なり、これらの新技法は時代が求める「俗に堕さぬ豊かさ」を帯びつつ、文人画の雅趣を保持している。

今回展示される『美蘭図』という作品がある。

四君子の蘭をテーマに、極限まで洗練された中鋒の筆致で描かれた。

伸びやかな蘭の葉と流麗な書線が呼応し、「書」と「画」の調和を達成している。

筆勢の緩急には気品が宿り、絵画的構想が書法に融合した作品となっている。

これは「書画同源」の理念に対する現代的解釈と言えるだろう。

方攸敏は常に日本の伝統文化に関心を持っている。中国書画の「気韻」と「写意」を重んじるのに対して、日本美術は装飾性と自然情感(琳派など)を強調する。

しかし、「法なきより法を生む」という創造精神と個人の修養を追究する点では、両国の芸術家の境界は通底している。

明治以後、西洋化が進み、漢学が衰退し、書道も「旧時代の技」と見なされたが、現在では習字教育を通じて再評価されている。

文人画(南画)も富岡鉄斎(1837-1924)によって継承された。

鉄斎が石濤や八大山人の写意様式を深く敬愛したように、中国書画は古来より士大夫の教養と結びついてきた。

しかし今日、東アジア文化の変容の中で、この文化的属性が次第に薄れていくのは寂しい限りである。

京都・奈良では依然として書画が広く愛されているが、明治末から大正期(民国初期)にかけて日本で受容された呉昌碩や傅抱石を経て、現代中国人芸術家の作品が重要な場で紹介される機会はなかった。

本展の意義は、日本社会に現代中国芸術家の創作実態と伝統継承への情熱を伝える機会を創出した点にある。

それは単なる芸術家自身の新たな出発を告げることだけではなく、日本文化の「新旧共生」というロマンティックで典雅な美意識を体現したと言えるだろう。

慶長3年3月15日(1598年4月20日)、豊臣秀吉が催した盛大な「醍醐の花見」には、秀頼や北政所、淀殿をはじめ、諸大名と侍女1300人が参列したと言われている。

天下人が自らの威光にふさわしい舞台を密かに準備させたこの史実に呼応するように、大原総長は展覧会の期間を「豊太閤花見行列」の時期に設定した。

このことは、「梵音は縁を継いで永く響く」という仏教的思索を感じさせる粋な計らいだった。

霊宝館の国宝展示室の柔らかな光の中、『醍醐桜』の花弁が雪のように舞い散る様子を眺めていると、豊臣秀吉が見た爛漫の花々が昨日の夢のように思えてくる。

太閤の袖に散りかかった花びらは、金箔屏風の下でどのような輝きを放ったのだろうか。

あらゆる盛世の華は、やがて自らを燃やし尽くして、刹那の永遠を照らし出すのだろう。

最後に、主催者を代表し、本展の実現に尽力された醍醐寺関係各位、京都新聞社、それに関係者の方々に深い感謝の意を表します。

方 巍

2025年5月